298 Präsent aus Worten

Augsburg, August 2025.

Ein Zitat hat man mir geschenkt! Besser noch, eine verpackte Anspielung darauf, und da ich es nicht kannte, suchte ich es heraus via online Recherche, erst dann den eigentlichen Kontext der Nachricht verstehend – die mir auch zuvor schon gefallen hatte, weil sie so viel Raum barg zur Interpretation, man daraus machen konnte, was man wollte; ein bißchen geheimnisvoll war sie, ein bißchen abstrakt, gewürzt mit einer Prise Ironie, ja, das wäre eine Art, mit der man mich in Gespräche locken könnte. Als ich sie, wider Erwarten, im Mailfach entdeckte, schoß ein Ha! durch mich hindurch, richtig, ein Doch kein Gespenst! Mich meine ich damit. Man glaubt seinen inneren Worten, sie schaffen die Realität, und in der meinen fand ich eine Erklärung nur darin, ein Fantom sein zu müssen, in einer Parallelwelt festzustecken, anwesend, ohne wahrgenommen zu sein (von Verstehen will ich gar nicht reden).

Ich weiß noch, daß ich mich gestört fühlte, fast belästigt, aber der Mitreisende bestand vehement darauf, seine mitgebrachte Musik anzuhören auf dem Weg zum Gipfel des Jebel Toubkal in Marokko, 2013 war das, so lange her… Die zufällig zusammengewürfelte Gruppe bestand aus lauter Unbekannten, sechs von acht Teilnehmern Herren, o weh! So lästerten sie über meine eitle Angewohnheit, noch vor dem Morgengrauen im Licht der Stirnlampe Schminke aufzulegen, um mich ein paar Tage hernach verschämt um meinen Handspiegel zu bitten (und um Haarshampoo und…). Einer davon, von den Herren, ist irgendwie (so ganz begreife ich es nicht) hängen geblieben, wir verreisen seit zwölf Jahren, bald nach Grönland, wer hätte das geahnt damals im Zeltlager. Jedenfalls hockten wir im Kreis auf dem Felsgestein, die Wanderung des Tages war verdaut, das auf dem Campingkocher bereitete Essen wärmte den Bauch. Ein kühler Wind kitzelte mir die eine oder andere Strähne übers Gesicht. Ich versuchte, der Stille zu lauschen, mich einzulassen auf den Berg, seine Einflüsterungen. Ich sehnte mich nämlich arg nach Stille, wobei mich das zart murmelnde Geplauder der anderen nicht behelligte, es klang ein wenig wie träges Bienensummen. Aber Musik aufgedrängt bekommen, ich, die ich Musik liebe und andererseits recht wenig davon höre, zumindest nicht – nie! – als reines Begleitrauschen, als Untergrundfolie, das ging mir gegen den Strich. Ich sah aber die Begeisterung des anderen, die aufgeregte kindliche Freude an einer Entdeckung und wollte sie ihm nicht zerschmettern, blieb höflich und ergab mich. Damals wurde nicht per Handy gestreamt (sage ich tatsächlich „damals“??), sondern noch auf eigenen Wiedergabegeräten abgespielt. Ich hatte plötzlich fremde Stöpsel im Ohr stecken, mich fremder Musik widmend. Ein „junger Künstler“, „absolut großartig“ sei der Sänger mit originellem Künstlernamen. Von dem werde man noch sprechen. Mein Sträuben wandelte sich in ein Fragezeichen: was war denn das? Gesungene Texte, vertonte Literatur, musikalische Poesie war das, eine Nische, ein „Craft Produkt“. Ein kleiner Schatz, das stimmte; dieser ältere Mitreisende, zu dem ich keinen Kontakt mehr pflege (ohne daß es dafür einen bestimmten Grund gäbe), sandte mir nach Ende der Tour eine CD, Die Phantasie wird siegen (Fantasie mit Ph, wie es sich gehört, so wie es Phantom heißen sollte und Delphin – der Philosoph hat es ja auch behalten dürfen, das Ph, sogar doppelt). In meiner Münchner 1-Zimmer-Wohnung hörte ich die Lieder beim Putzen und beim Kochen, beim Schreiben und Nachdenken, beim Sehnen und Trauern und auch einmal beim im Selbsmitleid versinken, beim Träumen und, selten, beim Tanzen. Dann vergißt man Dinge, werden sie unbemerkt von anderem abgelöst, wie es eben geht im Leben, in der Welt. Bis man nach Augsburg fährt, ein Konzert zu besuchen.

Ich schwöre, es war nur ein Glas Riesling, klitzekleine 0,1 Liter. Der Biergarten war dem Theater angegliedert, welches wiederum den allerletzten Rest der ehemaligen Militärkaserne bildete; das einstige Soldatencasino würde die abendliche Spielstätte sein, irgendwie inspirierend. Ich wollte nicht auffallen, ich wollte bloß Spaß haben, Freude zelebrieren; vielleicht etwas overdressed, insbesondere das Make Up, violett und rosé, die Lippen pink (dafür war das Outfit schwarz, Lederblouson und Jeans). Tatsächlich hatte ich mit derselben Schminke nachmittags noch die Hühner gemistet und gefüttert, ich trage das ja für mich, nicht für andere. Jedenfalls saß ich am Biergartentisch, den Riesling frisch eingeschenkt vor mir, als zwei Raucher sich gegenseitig anstießen und der eine zum anderen sagte: „Hey, ist DAS vielleicht ´ne Maschine! Leck mich am Arsch!“ Ich konnte es erst nicht glauben, aber die „Maschine“ war ein Kompliment, adressiert an mich. Ich muß gestehen, daß mich diese Form positiver Zuwendung nicht unbedingt begeistert hat (ein schlichtes, freundlich gelächeltes Wie geht´s? wäre um einiges wirkungsvoller gewesen). Der Dialog unter Freunden spann sich weiter. „Aber unsympathisch! Total! Nee, des lass mer lieber bleiben, des gibt sonst nur no Streß! Und des woll mer jetza net!“ Sie drückten die Zigaretten aus, um nach drinnen zu verschwinden. Ob die bemerkt hatten, daß sie sich nicht im virtuellen Chat befanden, sondern in der wirklichen Welt? Daß ich alles ungefiltert gehört, gesehen, wahrgenommen hatte? Ich stürzte den Wein hinab, flüchtend, obwohl es schön gewesen war, der mich umspinnende Bambus, die Ahornbäume, Eichen. Ich flüchtete zur Toilette, der Kopf umnebelt vor Verwirrung (wobei ich nicht zu entscheiden vermochte, was mehr verunsicherte, die Titulierung als Maschine oder das Prädikat unsympathisch), hatte sie schon fast erreicht, als aus den Herrenräumen jemand hinaustrat, mir knapp zum Gruße zunickend, was ich gerade noch mit einem schludrigen Hallo erwidern konnte, ehe ich bei den Damen angelangt war, in eine Kabine huschte, den Kopf an die Tür lehnte und – lachte. Ich lachte schallend! Ich konnte mich gar nicht dagegen wehren. Ich gröhlte und kicherte und konnte mich kaum beruhigen. Mensch, das waren doch nur hundert Milliliter leichten Weißweines gewesen! Aber ich lachte und lachte und es tat so wohl! Der Entgegenkommende war Max Prosa gewesen, der Künstler des Abends, dessentwegen ich überhaupt dort war, jener Sänger des Jebel Toubkal und meiner langen Münchner Jahre. Ich kann gar nicht sagen, was mich daran erheiterte, es war die gesamte Situation an sich. Daß ich wieder einmal allein auf eine Veranstaltung ging, ohne Begleitung, ohne Austausch, ohne nettes Gespräch, daß ich zwar gesehen wurde aber nicht geschätzt, Ablehnung hervorrief einfach durch mein Wesen, meine Erscheinung, und dann hat man die Gelegenheit, eine (vielleicht) ähnlich geartete Künstlerseele zu treffen – und tut es vor den Toiletten. Und von allen Dingen, die man sagen kann, sage ich: Hallo.

Als sich das Publikum einfand, ein intimer, leicht plüschiger Theatersaal, der etwa 150 Personen faßte, die Plätze fest vorgebucht, da saßen zu meiner Rechten bezaubernde, aparte Seniorinnen und zu meiner Linken (fast hätte ich erneut schallend losgelacht) die beiden rauchenden Freunde… Ich vergaß es rasch. Zweite Reihe, Mitte, direkter Blickkontakt. Das muß man aushalten können. Ich hielt es aus, mit Freuden. Die größte Freude war, daß man sich auflöste, daß das ewige sich selbst umkreisende Ich davonflatterte und anderem Raum gab.

Der schwersamtene Vorhang wurde dunkelviolett und blau im langsamen Wechsel beleuchtet, die aufgehängten Strahler warfen streifige Muster, die sich in der Fältelung des Stoffes wiederholten. Er hatte sich umgezogen, trug nun einen weit geschnittenen, locker fließenden Zweiteiler in Schwarz, darunter cremeseidenen Satin mit V-Ausschnitt. An Gitarre, Klavier und Mundharmonika begleitete er sich selbst, sang Repertoire aus seinem neuen Album, die Lieder häufig eine Mischung aus Schwermut und Witz, aus Heiterkeit und Nachdenklichkeit, manches eingängig, anderes abstrakter verbleibend. Er lächelte und interagierte mit dem Publikum, gelegentlich Gedichte vortragend, was ich sehr mutig fand, da Worte ohne instrumentelle Untermalung noch direkter wirken, noch angreifbarer machen und schwerer zu begreifen sind, da die Lenkung durch die Melodie fehlt. Die Momente zwischen Ende des jeweils rezitierten Gedichtes und dem einsetzenden Applaus waren unglaublich zerbrechlich, verletzlich, verwundbar. Daß ich das nicht könne, dachte ich mir dabei, doch schon schwoll das Klatschen heran, die Erlösung. Viele Menschen zeigten sich zutiefst bewegt von den Texten, von der Darbietung, sie waren zu Tränen gerührt, wiegten den Oberkörper hin und her, sangen in der Seele offensichtlich mit. In der Pause hatte man die Möglichkeit, Zettel mit Botschaften zu beschreiben und in einer Holzkiste zu deponieren.

Im zweiten Teil des Konzertprogramms fischte Prosa einige davon heraus, sie dem Publikum vorlesend und darauf reagierend mit entsprechenden Songs (dann auch einmal ältere) oder Worten. Eine dieser Zettelnachrichten wurde mir fast zum Highlight des Abends, denn jemand ließ verlautbaren: „Wir haben die Karten gewonnen.“ Prosa tat eine längere Kunstpause, ehe er fortfuhr: „Welch ein Glück!“ Die Leute lachten, ich lachte, und dieses Lachen war genauso schön und lösend wie jenes alberne auf der Toilette zuvor. Ich lache nur noch sehr wenig in meinem Leben, die Gelegenheiten fehlen irgendwie, und ich merkte nun, wie sehr ich es vermißte, aber dieses Vermissen trübte meine Stimmung nicht ein. Ich ließ mich von den Liedern entführen, in ein Augenpaar kuckend, das leuchtete und glitzerte und strahlte, als sei auch es vom Bühnenilluminator aufgedreht worden wie die blauen und violetten Lampen, die den dicken Samtvorhang konturierten.

Ja, ich kann es nicht lassen, das Kommentare abschicken, ich dummes, dummes Ding, dem die Kröten der Pechmarie aus dem Mund fallen, die Maschine, die zugleich unsympathisch ist, sorry, aber manchmal kommt wider Erwarten etwas heraus dabei. Eine Antwort! Der Beweis, kein Fantom zu sein (Fantom mit F, es tut mir leid), und ein Geschenk enthielt sie auch, die Andeutung eines Leonard Cohen Zitates, in dem er über das Wesen des Schreibens spricht. Möge dieses Zitat meine Kröten, meine infantilen Nichtigkeiten verzeihen lassen:

„Es ist wie ein Bär, der in einen Bienenstock stolpert oder einen Honigvorrat: Ich stolpere direkt hinein und bleibe stecken, und es ist köstlich und es ist schrecklich, und ich bin drin, und es ist nicht sehr anmutig und es ist sehr unbeholfen und es ist sehr schmerzhaft und doch ist da etwas Unvermeidliches daran.„

Ist es nicht schön, das Geschenk?

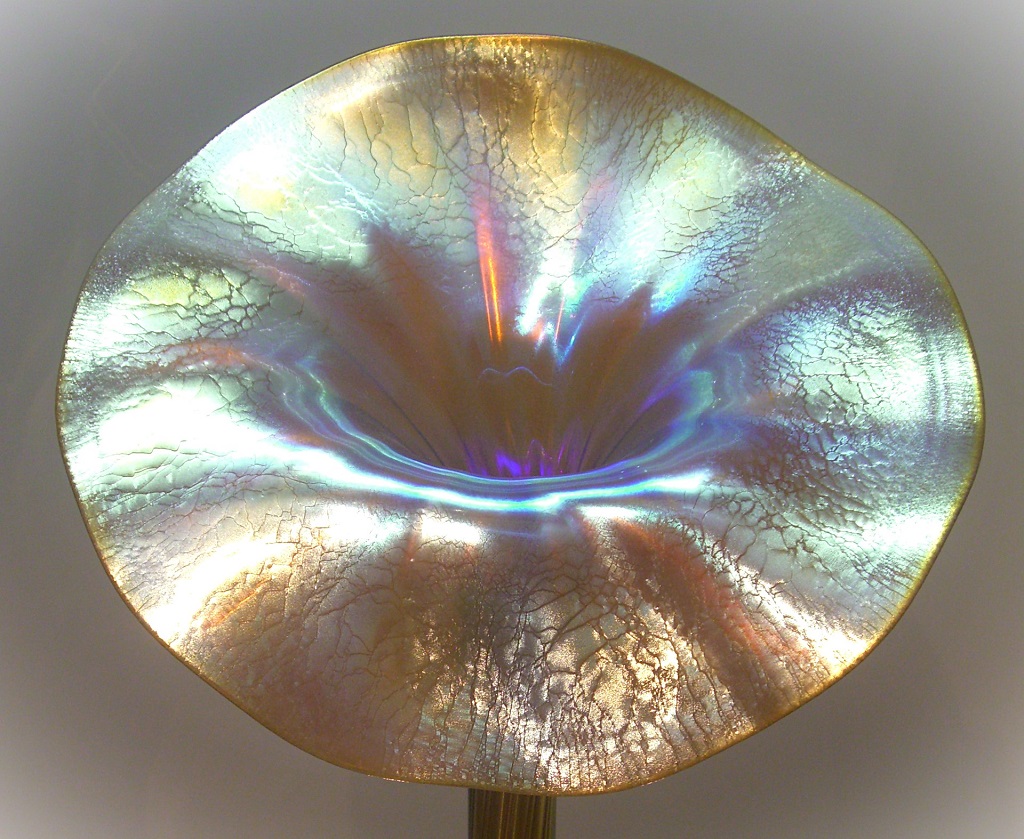

Illustration zeigt den Hals einer irisierenden Jugendstil-Glasvase, minimal bearbeitet

Neueste Kommentare