199, Teil III: Böcklins Insel

Italien, November 2021.

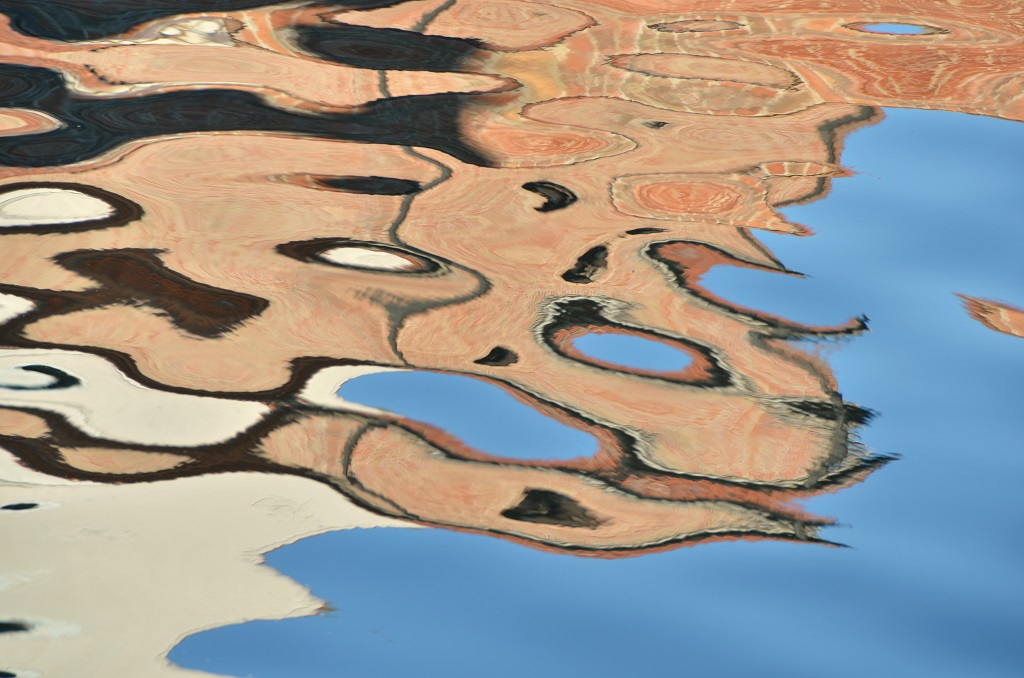

Es klammerte sich eine dickfleischige Pflanze an die Uferumfassung, die gelbgrünen Blütentrauben sacht auf der Oberfläche treibend. Das Dodo füllte sich, Sonne blubberte über die verblichene Fassade, aus der ein zwergenhafter Balusterbalkon herauskragte. Bin ich nach Venedig gereist, völlig gegenstandslose Abstraktionen zu fotografieren, zersplitterte Farbspiegelungen, fragmentierte Graffitti? Darf ich es überhaupt fotografieren nennen, was ich da tue?

San Michele war Böcklins mystische Toteninsel, endlich verstand ich die Gemäldeserie, zu der ich früher im Studium einfach keinen Zugang bekommen hatte (die Steilfelsen denkt man sich dazu). Die ehrwürdige, warme Architektur, die Zypressen- und Kieferreihen, die man tatsächlich, obschon sehr dezent, roch, wenn man die Kieswege entlangflanierte; ganz anders die Lilien eines frischen Grabes, ein letzter Paukenschlag an überwältigendem Odeur, Gruß ins Jenseits. Die Heerscharen der anderen Ruhestätten waren übersäht mit floralen Plastikimitationen und Kunstharz-Engeln, eine uniformierte Einheilichkeit, von der sich bloß einige wenige abhoben: eine Platte aus Azul Imperial, ein fantastisch tief himmelblauer, breit gemaserter Stein aus Südamerika; vergoldete Ballerinas, echte Schuhe einer Ballett-Elevin, die aus irgendeinem grausamen Grund ihren zwanzigsten Geburtstag nicht hatte erleben dürfen, fast mein Jahrgang; ein Überborden an Stoffteddybären auf einem Kindergrab. (Es fanden sich aber auch viele 90jährige und höher Betagte, die hoffentlich friedlich vondannen gegangen waren.) Das riesige Areal blieb am späten Nachmittag von Besucherströmen verschont und wies die erste nennenswerte Vegetation auf, die ich in Venedig entdeckt hatte, Vegetation, ohne die ich nicht sein kann.

Eine Möwe schreit mir ins Ohr, ich erschrecke; sie sitzt auf einem Pfahl direkt neben meinem Caféstuhl, blickt herab auf mich, hochmütig, sich scharf abhebend vom Mittagsgleißen, sodaß sich ihre Füße in Lavaströme verwandeln. Nach den Möwen habe ich mich gesehnt, ihren Rufen, die von der Weite des Meeres künden – eine Weite, nach der ich giere und die so oft verwehrt bleibt. Die Menschen machen es sich eng.